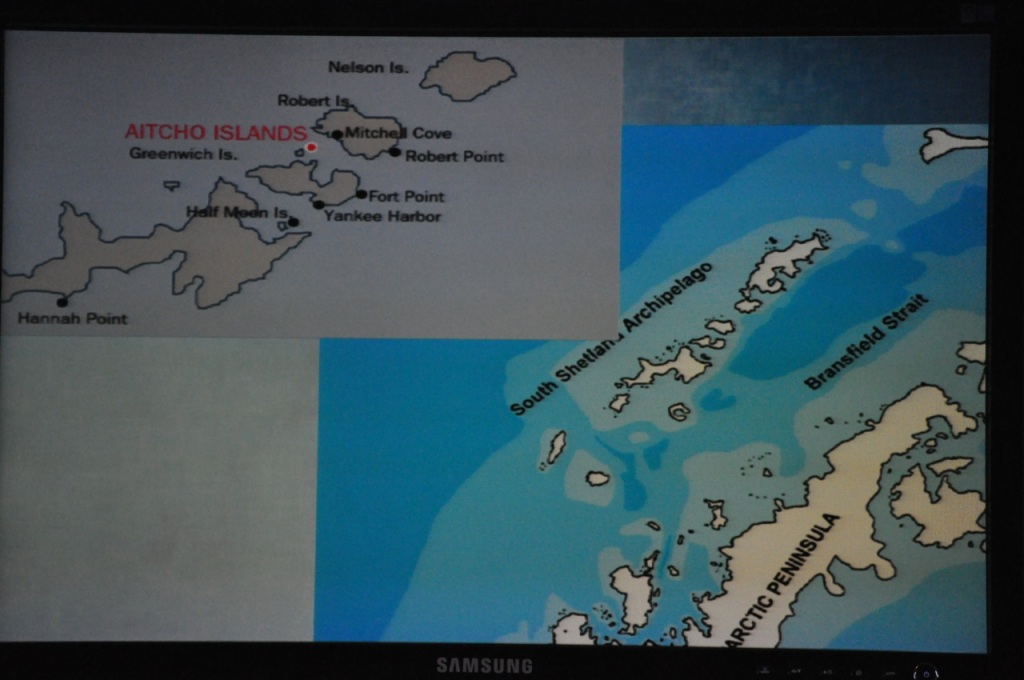

由於提前了18個小時抵達南極,因此我們在一天半的海上航行後,便有了第一次的登陸機會。 這天午後搭乘橡皮艇所登陸的地點,是位於南雪特蘭群島 South Shetland Islands 中的艾丘島 Aitcho Barientos。

由於登岸的難度較低,因此艾丘島是許多南極探險船經常會造訪的一個地點。艾丘島上可以看到最多的企鵝種類,是巴布亞企鵝 Gentoo Penguin;巴布亞企鵝有著紅色的喙,是一般南極行程中,登場率最高的角色。 (關於企鵝的相關介紹,網路上已經有太多,因此我就不浪費篇幅來介紹企鵝了)

大多數的橡皮艇登陸行程皆需要分成二個梯次來進行,一來是控制同一時間在岸上的人數,避免過多的 “侵入者” 影響了企鵝們傳宗接代的大事,二來也讓每個探險隊員所需要導覽的乘客保持在一定的團體尺寸,以維持觀光的品質。 更重要的是,如果所有的人同時上岸;一百多個人圍著企鵝猛拍照的畫面,會將南極原本的那股寧靜之美給破壞殆盡。

來自台灣的12名乘客和來自馬來西亞的16個華人被編到了同一組 Group 4,其實組別的先後沒有太大關係,因為每次登陸時的順序會更換,這回如果是第二梯次,那麼下回便會是第一梯次下船。不管是那一梯次,反正去的地方一樣,停留的時間長度也相同,所以沒有什麼大礙,只是探險隊員經常把馬來西亞團的乘客當成台灣人,然後把他們送上了原本要留給我的大型橡皮艇,再二手一攤無奈地對我說「對不起,但你們真的長得都差不多。」 我回頭看了一眼自己的團員,除了全部是清一色鮮紅的 Parka 防寒衣外,頭上臉上也包得密不透風,不要說負責在 Side gate 協助登艇的探險隊員了,頭幾天就連我也認不出來究竟誰是誰。

搭乘橡皮艇駛向艾丘島,每個人的反應都是「超~~~卡哇伊~」;和小艇往同一個方向,巴布亞企鵝三五成群地在海裏游泳、探頭查探、然後跳躍。「企鵝的泳技這麼好,究竟是魚還是鳥?」一位團員開玩笑地問。 「既然叫鵝,那當然是屬於鳥類,但和雞一樣,是種不會飛的鳥;可牠比雞強,不但耐寒,而且泳技絕佳,堪稱水底蛟龍。」既然有人提問,傑夫自然要答。「而企鵝最近飛行的時候,便是牠們由海裏一躍而出騰空而起的剎那。」我邊忙著補捉 “飛天企鵝” 英姿,邊向團員們補充說明。

上了岸,有幾隻剛從水裡出來的巴布亞企鵝在海灘上匐匐前進;牠們在水底下的矯健身手,一上了岸便武功全廢,只能笨拙地用長著蹼的黃色腳丫一步一步蹣跚地往前走。既然在水底下那麼舒服自在,那企鵝們上岸作甚? 如果你以為牠們和老外一樣喜歡日光浴那可就大錯特錯了。企鵝大部分的時間,其實是生活在冰冷的海裏,每年只有夏季的四個月時間,會游回到最初的孵育地來進行傳宗接代的任務。 所以每年的十一月到次年二月,不但是南極最暖和的時候,也是這片死寂的白色大地最充滿生息的季節。百萬計的新生命在融雪後所露出的褐色土坡上被孵育、成長,周而復始,循環不息。 生命的常態,即使是在南極,似乎也沒有太大的不同。

除了帝王企鵝不需要築巢便可以進行孵育之外,其他所有種類的企鵝都需要尋找一塊沒有積雪的陸地來築巢孵蛋。用來築巢的東西,是沙灘上的小石子,因此對於還沒有伴侶的單身公企鵝來說,要追求單身母企鵝的最好辦法,就是展現自己找石頭的功力,獻上的石頭越是漂亮,便越能得到母企鵝的青睞。關於這點,倒是和人類對石頭的迷戀無異,求婚時的那顆石頭若是太寒酸,那大概只能祈求真愛無敵;或是暫時先掛在帳上,等到那天經濟條件改善以後,再補上一顆大小和光澤都像樣點的。

和探險隊員魯奇併肩走在艾丘島上,團員突然好奇地問「有些企鵝為什麼一直在叫呀?是心情不好嗎?」,魯奇的答案相當地出人意料,他說「企鵝的叫聲通常有二種功能,一是尋找自己的伴侶,另一個則是增進夫妻感情。」我原以為他是在開玩笑,但他認真地對著我重申,他所說的可句句屬實。 沒想到,原來企鵝是一夫一妻制,一但一起生過了孩子,便不會輕易地背叛對方。他們的愛,充滿了許多考驗,因為一但企鵝寶寶長大後,一家人便要分開來各自生活,然後在隔了八個月以後,再回到當初相識、相愛、產子的地點去尋找對方,年復一年,直到對方到了交配季節快結束都沒有出現時,才會為了延續下一代的重要任務而另覓新歡。 而在茫茫鵝海中相認的方法,便是靠這叫聲。我轉過身去,引頸擺出了企鵝鬼叫時的姿勢,對著團員說明企鵝為什麼要鬼叫,「老張!老張呀!你在那兒呀?我是阿美~!」「找到妳了,寶貝!I Love You ! 阿美,我愛妳~!」 原來,站在山丘上一直叫的企鵝,演的是望夫崖的戲碼。

看著企鵝的人生,我突然覺得辛酸。 帶大了孩子以後的企鵝父母,便要各分東西。而所生下來的孩子,雖然成年後也會回到出生的地方來繁衍下一代,卻不會去尋找他的生父生母;親子間的情份,竟只有一個夏天的長度。

總是對人生感到不滿足的人類呀,看看企鵝是多麼地堅強;一年分開四分之三的時間,仍能忠貞地回到約定的地方去尋找彼此。即使夏天一結束便要拜別父母,但仍大無畏地面對牠接下來的企鵝人生。

登上了橡皮艇,我回頭又望了一眼山丘上不停尋喚著伴侶的落單企鵝,暗自好奇,如果我學牠一般努力地叫喚,是否有天也可以盼到自己的那個老伴。